|

14 апреля 1914 года, 10 дней после начертания русским

императором Николаем II на докладной записке министра иностранных дел С.Д.

Сазонова по вопросу о принятии населения пяти хошунов Урянхайского края под

покровительство российского правительства резолюции «Согласен» от 4 апреля 1914

года, считается по сути точкой отсчета города у слияния Большого и Малого

Енисеев. 14 апреля 1914 года Заведующий устройством русского населения в

Урянхае Владимир Габаев уведомляет Заведующего урянхами по реке Хемчик

Буян-Бадыргы о том, какое строительство нового города развернулось в Туве. 14 апреля 1914 года, 10 дней после начертания русским

императором Николаем II на докладной записке министра иностранных дел С.Д.

Сазонова по вопросу о принятии населения пяти хошунов Урянхайского края под

покровительство российского правительства резолюции «Согласен» от 4 апреля 1914

года, считается по сути точкой отсчета города у слияния Большого и Малого

Енисеев. 14 апреля 1914 года Заведующий устройством русского населения в

Урянхае Владимир Габаев уведомляет Заведующего урянхами по реке Хемчик

Буян-Бадыргы о том, какое строительство нового города развернулось в Туве.

После объявления 4 апреля 1914 года протектората

(покровительства) России над Тувой, территория

была под официальным названием Урянхайского края включена в состав Енисейской

губернии с ведением политико-административных дел иркутским

генерал-губернатором.

Главное управление землеустройства и земледелия в

Санкт-Петербурге поручило своему чиновнику – заведующему устройством русского

населения в Туве Владимиру Габаеву выбрать место и приступить к строительству

переселенческого пункта, который со временем должен был стать, по замыслу

царских властей, торговым, промышленным и административным центром Урянхайского

края.

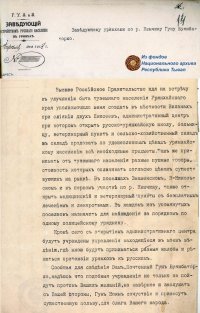

14 апреля 1914 года Заведующий устройством русского

населения в Урянхае Владимир Габаев отправляет письмо Заведующему урянхами по

реке Хемчик Буян-Бадыргы следующего содержания: «Высшее Российское

Правительство, идя навстречу к улучшению быта коренного населения Урянхайского

края, уполномочило меня создать в местности Виланах при слиянии двух Енисеев,

административный центр, при котором открыть русско-урянхайскую школу, больницу,

ветеринарный пункт и сельскохозяйственный склад, в складе продавать по

удешевленным ценам урянхайскому населению все необходимые предметы. Кроме сего,

с открытием административного центра будут учреждены управления, находящиеся в

моем ведении, где мною будут приниматься разные жалобы и решаться претензии

урянхов к русским».

Новый город стали закладывать в апреле 1914 года, в местечке

известном среди русских под названием Виланы, а среди тувинцев – Хем-Белдир, что

означает «слияние рек Бий-Хем и Каа-Хем», образующих Енисей. Раньше в районе

Хем-Белдира собирались феодалы и чиновники, устраивались моления лам, имелись

торговые заведения российских купцов. Местность, где должны были строить город,

в 1914году, по рассказам очевидцев выглядела довольно пустынной, ближе к берегу

Енисея стояли юрты, ходил скот, паслись лошади.

По всей обширной площади будущего города, по берегам

Большого и Малого Енисеев густо теснились тополя, тальники, черемуха, росла

высокая трава.

Фотограф Владимир Петрович Ермолаев – старожил города, описывал

это событие так: «Среди голой степи, на небольшом возвышении из галечника и

земли стоит «престол», на нем ведро – вероятно со святой водой и еще какие-то

поповские атрибуты. Идет богослужение на закладке города и церкви. … Вокруг

толпа жителей Белоцарска. Их около ста человек. Среди них можно узнать

техника-строителя Михайлова, топографов братьев Рогалинских, землеустроителя

М.Я. Крючкова и других.

Первая группа рабочих во главе с десятником Якушевым прибыла

18 апреля, а ещё в феврале 1914 года сюда прибыли инженер-технолог К.В.

Гогунцов, топограф М.Я. Крючков, который начертил генеральный план города

Белоцарска, план в основном совпадает с планом центральной части города Кызыла.

На плане города указаны номера земельных участков и даны пояснения, кому

принадлежат данные земельные участки.

Когда в Красноярске было принято решение о направлении

переселенческого отряда в Туву, он оказался в его составе. Он добровольно

изъявил желание поехать в Урянхай, и в январе 1914 г. в переселенческом

управлении взялся за разработку генерального плана будущего города. По

воспоминаниям очевидцев, трудился над ним в течение нескольких месяцев не

только днем, но и ночами. Губернская комиссия из Красноярска утвердила генплан.

Дальнейшие проекты развития столицы Тувы разрабатывались именно на основе

генплана, составленного М.Я.Крючковым.

В мае 1914 года, заведующим устройством русского населения в

Урянхае, был утвержден проект правил об отводе участков в собственность во вновь

образуемом административном центре Урянхайского края Белоцарске, и об организации

в нем комитета по благоустройству будущего города. Самые первые земельные

участки отвели под дома чиновников, управление, для почетных Урянхов, под

казначейство, почтово-телеграфную контору, казенный пожарный сарай. В числе

первых граждан города, которые получили земельные участки, значились:Сельдемешев, Махмутов, Шепелин, Вавилин, Брюханов, Кулеев, Потылицын, Петухов,

Безъязыков, Барашков, Сафьянова и другие.

25 мая 1914 года заведующий устройством русского населения в

Урянхайском крае В. Габаев в своем письме уведомил канцелярию Его

Превосходительства Иркутского генерал-губернатора Егермейстера Двора Его

Величества Л.М. Князева о том, что в центре Урянхайского края, при слиянии двух

Енисеев – Большого и Малого, на большой возвышенной равнине запроектирован им

административный центр края, будущий город «Белоцарск».

Название это дано в честь Державного Вождя русского народа, известного

урянхам под именем «Цаганъ Ханъ», что означает в переводе Белый Царь. Далее

сообщал он: «…Считаю своим долгом доложить Вашему Высокопревосходительству, что

в направлении осуществления этого проекта сделано пока следующее: разбиты и

нанесены на план 325 усадебных участков емкостью в ¼десятины каждый, составлен

проект правил об отводе усадебных мест и организации комитета по

благоустройству будущего города, производится заготовка разных строительных

материалов как то: лесу, кирпича, дикого камня для фундаментов, извести, песку

и проч. На месте начинаются и сами строительные работы: построены кирпичные

сараи, произведена выемка земли под фундаменты. Строятся временные помещения

для рабочих и торгово-промышленного, и сельскохозяйственного складов.

В первой половине июня надеюсь приступить к закладке здания

переселенческого пункта, а по приезде Его Преосвященства Епископа Енисейского и

Красноярского Никона предположено произвести и закладку храма. В настоящее

время окончена съемка окружающей Белоцарск местности и составлены проекты

отвода выгонных земель и особого участка для опытного поля и

сельскохозяйственной фермы. Через Верхний Енисей устроена переправа на паром.

Начинают приступать к постройкам и некоторые торговцы и ремесленники, коим

усадьбы уже отведены с предупреждением о том, что они обязуются подчиняться тем

требованиям, какие им будут предъявлены по утверждении плана Белоцарска и

порядка отвода в нем усадебных мест. Уже подано свыше 40 прошений об отводе

участков, продолжают поступать новые…».

В своем докладе Переселенческому управлению в

Санкт-Петербурге, по итогам командировки в Урянхайский край в 1914 году,

чиновник особых поручений С.Р. Минцлов сообщал о том, что в центре края на

пересечении пяти путей, чрезвычайно удачно выбрали место для города и

приступили к работам. Не смотря на множество препятствий создаваемых

отдаленностью края, постройка домов шла быстро, и к августу месяцу несколько

зданий уже было вчерне готово. Подбор служащих лиц Переселенческим ведомством

был сделан превосходный: пристав, фельдшер, техник, межевые чины – все это

труженики, которые стояли выше каких бы то ни было нареканий.

К сожалению, работы по устройству колесного пути через Саяны

на Урянхай шли невозможно медленно, и вряд ли можно было рассчитывать на

окончание его когда-либо без вмешательства военного ведомства или

переселенческого Управления. Город строили завербованные рабочие из

Красноярска, Минусинска, Томска и других городов Сибири, тувинские батраки,

русские рабочие, бежавшие с золотых приисков из-за тяжелых условий труда и

быта. Белоцарск строился медленно. Об этом даже писали в местных газетах.

Между тем 4 июля 1915 года Комиссар по делам Урянхайского

края В.Ю. Григорьев в своем письме Заведующему устройством русского населения в

Урянхайском крае затронул очень важный вопрос о создании музея в г. Белоцарске.

Он считал, что музей

должен создаваться вполне научно, и отвечать главным образом практическим целям

для предварительного достаточно разностороннего ознакомления в условиях

Урянхайского края: для туриста, административного или технического чиновника,

инструктора, торговца, промышленника, также как и представлять, так сказать,

рекогносцированный интерес для ученого исследователя.

В музее необходимо создать коллекции наиболее распространенных

господствующих растений, животных, горных пород, минералов и прочее в качестве

характерных; нужно представить также предметы и коллекции такие, кои по

преимуществу свойственны Урянхаю, как например: египетский дикий ячмень,

асбест, бобр и прочие.

Далее писал он, Урянхайский музей должен, иметь в себе

предметы материальной этнографии, как главнейшие, по отношению к местному, так

и пришлому русскому населению, заключая в состав своих коллекций не только

жилищные предметы, предметы домашней утвари, инвентаря, но и местных изделий.

Образцы богатств Урянхая должны найти себе место в музее. Такой музей, конечно,

пока в миниатюре, но сразу же, довольно цельный, а поэтому для всякого

любопытный, производящий впечатление, а главное полезный, в смысле освещения

края, можно создать в один год.

Заведующим устройством русского населения в Урянхайском крае

Владимиром Габаевым 5 августа1914 года был издан приказ № 25, что с 15 августа

1914 года канцелярия Заведующего устройством русского населения в Урянхае

перемещается в новую дистанцию – город Белоцарск, куда и следует направлять

всякого рода корреспонденцию. Несмотря на серьезные трудности своего роста

Белоцарск уверенно становился подлинным центром Тувы.

Из отчета Заведующего устройством русского населения в

Урянхае за 1916 год видно, что в1914 году место, занимаемое Белоцарском,

представляло пустынный берег Енисея.Было возведено 26 (считая и помещения для

рабочих) казенных построек, хотя отсутствовали дороги, и не хватало рабочих рук

и материалов. По рекам Систикему и Хамсаре велась заготовка лесных материалов и

сплав их в Белоцарск… Всего заготовлено было 6445 бревен елового и соснового

леса.Наводнение, равное которому в Урянхае было 37 лет назад, унесло 1300

бревен заготовки. Необходимая известь заготовлялась и сплавлялась на плотах с

Малого Енисея из поселка Знаменского. Цена извести -37 копеек за пуд. Кирпич

(неособенно хорошего качества, кстати) выделывался на заводе близ Белоцарска и

обходился 16 рублей тысяча.

Все железо, стекло, масло, пакля и проч. покупались в

Минусинске, Красноярске, Омске и доставлялись до Белоцарска в феврале и марте

через Саяны. Весной и летом 1916 года, достраивалась больница, церковь,

постройка дома против Белоцарска на правом берегу Енисея для нужд проезжающих

во время весенней и осенней распутицы. …

Не смотря на военное время и отсутствие дороги через Саяны,

Белоцарск развивался. По однодневной переписи, произведенной 18 декабря, оказалось,

что казенных построек сделано- 22, частных домов- 92, душ мужского пола- 440,

душ женского пола- 300, имели крупного рогатого скота- 204 головы.

Кроме Комиссарства и Переселенческой организации был

командир казачьей сотни стремя офицерами, таможня и 9 января прибыл начальник

почтовой конторы. С сентября в помещении барака открылась школа, в которой 47

учащихся. Церковная служба и требы исполнялись разъездным причтом в здании

усыпальницы при больнице, которая в этих целях была сделана несколько большего

размера. Кроме казенного склада были четыре частных лавки. С первого декабря начал

работать казенный кожевенный завод и с первого августа частная лесопилка.

Так был заложен первый город в Туве.

В годы Октябрьской революции и гражданской войны Белоцарск

становиться центром политической жизни края. В 1918 году в Белоцарске был

создан большевиками и действовал Урянхайский Краевой Совет, созывались съезды

представителей русского и тувинского населения края. На IV Урянхайском краевом

съезде, на утреннем заседании 11 марта 1918 года, было издано постановление о

переименовании Белоцарска в Урянхайск. Однако, из-за быстрой смены власти в

крае (она вновь перешла к сторонникам Временного правительства) это название за

городом не закрепилось, его по-прежнему продолжали называть Белоцарском.

Революционные события в России и Туве не обошли стороной и

новую столицу края. Так, во время самого крупного сражения в Туве – известного

Белоцарского боя – между красными партизанами отряда П.Е. Щетинкина и А.Д.

Кравченко и колчаковцами под командой есаула Г.К. Бологова в конце августа 1919

года город был почти полностью сожжен. Жители его либо переселились в другие

места, либо ушли вместе с сибирскими партизанами.

Поэтому X съезд представителей русского населения Тувы

(16-20 сентября 1920 года) собрался в с.Туране Урянхайского края. В одной из

резолюций этого съезда говорилось: «Краевой съезд находит необходимым в самом

срочном порядке принять меры по восстановлению города Белоцарска». На этом же

съезде в память бойцов, погибших за власть Советов, Белоцарск был переименован

в Красный город (по-тувински –Кызыл).

В конце марта 1922 года из Турана в восстановленный Кызыл

были переведены Правительство ТНР, Центральный Комитет Тувинской

Народно-Революционной Партии (ЦК ТНРП), а также Исполком Русской

самоуправляющейся трудовой колонии (РСТК), объединившей русское население края

и районное бюро РКП (б)- руководящий орган коммунистов в Туве.

Таким образом, с весны 1922 года город Кызыл становится

столицей Тувинской Народной Республики, ее политическим, экономическим и

культурным центром.

|

|